低気圧は台風に代表されるように、北半球では反時計回りに回転している空気の渦です。低気圧の中心は周りから空気を集めていて、中心でぶつかると上昇流となります。下降気流になることはないの?という疑問も湧きますが、下は地面で封じられ逃げ道がないため、空気は上空へ逃げていきます。

- 低気圧は北半球では反時計回りに収束し、中心で上昇気流を作る

- 低気圧が北半球で反時計回りに回転するのは地球の自転によるコリオリ力の影響

低気圧には大きく分けて3つの種類があり、それぞれ特有の特徴や形成メカニズムがあります。以下に主要な低気圧の種類を説明します。

寒冷低気圧

寒冷低気圧は、中心付近に寒気核という特に冷たい領域をもち、中心にいくほど冷たい低気圧です。

寒冷低気圧の中心付近と進行方向前面では雷雨や強雨となりやすいです。

寒冷というから冬季だけ発生するのかと思いきや、夏を含めて一年中発生する低気圧です。寒冷低気圧は温帯低気圧とは違って前線を伴わない低気圧で、単一種の空気塊(暖かいor冷たい)で構成されている点では熱帯低気圧に近い構造になっています。

作られ方はU字→O字

この低気圧は、地球の大気を西から東へ大きく流れている偏西風がUの字に大きく蛇行した時に、切り離されることで生まれます。Uの字の部分がとり残され上部がつながり、Oの字として残ります。切離低気圧(カットオフ・ロウ)や寒冷渦と呼ばれることもあります。

動きが非常に遅い

寒冷低気圧は偏西風から取り残された空気塊であるため、動きは非常に遅いです。同じ場所にとどまる時間が長いため、一箇所に雨や雪などの気象現象を長くもたらす危険性があります。数日から10日ほど停滞することも。

地上天気図では見つけにくい

寒冷低気圧は上空の偏西風から取り残されてできるものなのでそもそも存在する高度が高いです。寒冷低気圧は、地表面付近では低気圧が解析されにくく、見つけるためには対流圏中層(500hPaあたり)の天気図を見る必要があります。ただし、地上天気図で全く解析できないわけでもありません。

寒冷低気圧は、地上天気図では見つけにくいが、上層の天気図ほど明瞭で発見しやすいです。なぜなら寒冷低気圧は中心にいくほど気温が周辺より低く空気密度が大きいので、大気の層の厚さが小さくなっていき上層ほどその差が顕著に見られるためです。

雨雲や雪雲が発達しやすい

寒冷低気圧の南東側の下層では温かく湿った空気が流れ込みやすく、大気が不安定になり、背の高い積乱雲ができやすい。積乱雲は雷雨や大雪をもたらす上に、寒冷低気圧自体の動きが遅いため、悪天候が数日間続いて危険です。

寒冷低気圧の各高度帯での特徴

- 【300hPa】強風軸が大きく蛇行している

- 【500hPa】中心に周囲より冷たい寒気核が見られる🥶

- 【850hPa】寒冷低気圧の南東象限に暖気移流が見られる↗️

- 蛇行した偏西風から切り離され取り残されてできた低気圧

- 低気圧の中心部には寒冷な空気が集中する。等圧線や等温線はほぼ円形で前線を伴わない。

- 地上天気図では見つけられないことが多い。上層ほど明瞭に見える🔍

- 寒冷低気圧の南東象限で、積乱雲により激しい雷や大雨・大雪・突風をもたらす⛈️⚡️🌬️

- 動きは遅く、長期間同じ場所に留まることも😱ゆっくり東へ進むことが多い

温帯低気圧(前線低気圧)

温帯低気圧は、中緯度地域で発生する低気圧です。特徴的なのは、前線(温暖前線と寒冷前線)を伴うことです。これらの前線の形成とともに、暖かい空気と冷たい空気で構成される低気圧です。

温帯低気圧は暖気vs寒気の戦い

地球には赤道周辺に暖かい空気があり、局地周辺には冷たい空気があります。この2種類の空気の塊は日本が存在する中緯度帯でぶつかります。

低緯度の暖かい空気と高緯度の冷たい空気は、お互いに相手の陣地に攻め入ろうと渦を巻きますが、この時に起きる渦が温帯低気圧と呼ばれるものです。寒いエリアに攻め込む暖気の寒気との接点は温暖前線と呼び、暖かいエリアに攻め込む寒気の場合は寒冷前線と呼びます。温帯低気圧が作られるメカニズムから、温帯低気圧は必ず前線を伴います。これは寒冷低気圧や熱帯低気圧にはない特徴です。

温帯低気圧は赤道の高温と極地の低温をかき混ぜ、地球全体の温度のバランスを保つ役割をになっているとも言えます。

温帯低気圧の発達の流れ

①温帯低気圧前面(東側)で暖気移流と暖気の上昇

②後面(西側)で寒気移流と寒気の下降

③地上の低気圧と上空のトラフを結ぶ軸が西に傾いていると発達し、東に傾き始めると閉塞する

④強風軸が南北に蛇行する

⑤温度の谷がトラフの西にある

渦管の西傾

これから急に発達する可能性のある低気圧は中心が上空に行くほど低気圧の管が西に傾きます。これを渦管の西傾と言います。大雨や強風をもたらすこともあるため、地上天気図の低気圧中心から見て西側の上空に気圧の谷が見られたら注意が必要です。

温帯低気圧の一生

温帯低気圧は暖気と寒気が混じり合う変化の大きい低気圧です。特に日本付近は温帯低気圧が通りやすい場所になっています。それは日本列島が大陸と海の境目であり、中緯度帯で南の暖かい空気と北の冷たい空気がぶつかり合う温度差が激しい場所だからです。

- 温帯低気圧は中緯度帯にできる

- 他の低気圧と違い、異なる性質の空気(暖気と寒気)によって構成される

- 前線を伴う低気圧

熱帯低気圧

熱帯低気圧は、熱帯から亜熱帯地域の海上で発生する低気圧です。日本のような温帯地域にも影響を及ぼし、台風に代表されるように強い雨や高潮をもたらす危険な低気圧です。

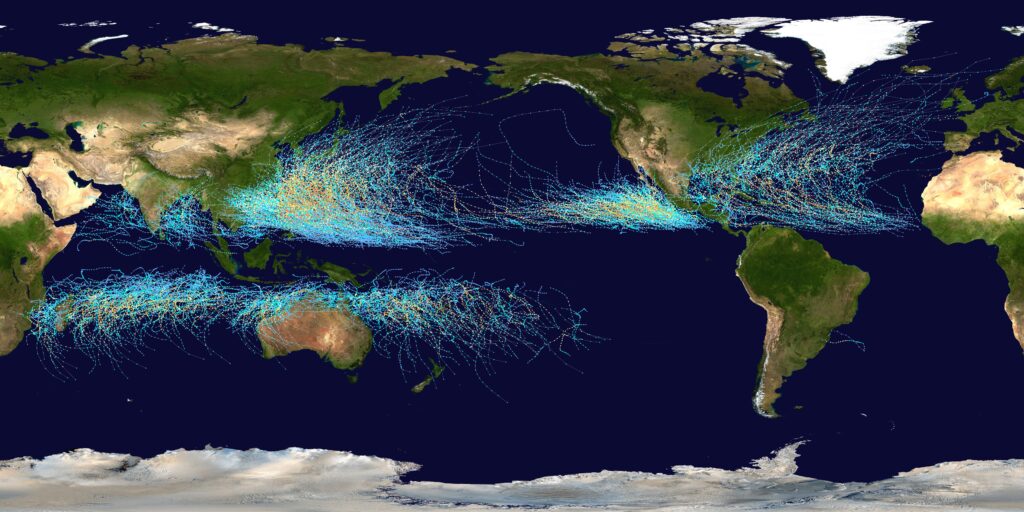

熱帯低気圧は熱帯地域で生まれるが、コリオリ力が弱い赤道周辺の緯度5°までのエリアでは滅多に作られることはない。熱帯低気圧は暖かい海水からエネルギーを得て発達する。発達する際は26.5℃以上の海水温が必要とされている。

風速が強いものになると台風・ハリケーン・サイクロンになる。呼び名は存在する場所により異なる(大西洋や東太平洋では「ハリケーン」、西太平洋では「台風」、インド洋や南太平洋では「サイクロン」)。

- 赤道周辺(緯度5°以下)を除く、低緯度帯で発生する

- 特徴:軸対象構造、中緯度にいくと温帯低気圧に変わる(温低化)

- 好きなもの:26.5℃以上の暖かい海水,コリオリ力

- 嫌いなもの:陸地(摩擦がある、水分を補給できない)、冷たい海水、乾燥空気、太平洋高気圧(通れない)

- 暖かい海面では勢力が強まるが、水蒸気の少ない冷たい海面や陸域では勢力が衰える

- 中心に暖気核があり、暖気のみで構成され、前線を伴わない

- 天気図では等圧線が同心円上に見え、発見しやすい

- 対流圏下層から上層まで低圧部になる

番外編:その他の低気圧

極低気圧(ポーラーロー)

ポーラーローは極地域で発生する低気圧で前線を伴わず寒気で構成されます。冷たい寒気団の下層が海上で暖められると熱と水蒸気で寒気が不安定になり、対流活動が活発になります。対流活動により生まれた上昇気流により低気圧性の空気の流れが発生します。

ポーラーローはその性質から「小型の寒冷低気圧」と表現されます。サイズ感としては直径300km程度で雪雲により形成されています。規模は小さいですが、衛星画像でくっきりと見える低気圧性の渦は台風に似ており、「ミニ台風」という別名もあるほど、時に大雪や暴風、雷などの激しい気象現象をもたらします。

ラッコ

ラッコ他にも「真冬の台風」「真冬の小悪魔」なんて呼ばれたりするよ。

ポーラーローは極地だけのものと思いきや、日本海でも発生します。大陸を通過してきた冷たい寒気が、日本海上の暖流の上に乗ると、低層の暖められた空気と上層の冷たい空気により大気が不安定となり、ポーラーローが形成されます。

- ポーラーローは、中高緯度帯で発生し冬の台風とも呼ばれる

- 前線を伴わない

- 冬の中高緯度帯の凍っていない海上で発達する

- 水平スケールは直径200-1000km

- 急速に発達し強風や大雪をもたらす

熱的低気圧(ヒートロー)

地面が暖められることで陸域に上昇気流が発生することで生まれる低気圧です。夏の本州で発生し、海からの湿った海風が流れ込むため、時に積乱雲や雷雨をもたらします。

南岸低気圧

低気圧の構成に特徴があるわけではなく、低気圧の通過するコースによる名前です。名前の通り日本列島の南岸を西から東へ通過する低気圧のことを指します。冬に関東南部などの太平洋側に大雪をもたらす低気圧として有名です。東京で雪が降る時の目安は、冬に南岸低気圧の中心が八丈島付近を通過する時、とされています。

南岸低気圧は、温帯低気圧の一種であり、前線を伴って発達します。

爆弾低気圧(正式な気象庁の用語ではない)

爆弾低気圧は急速に気圧が下がる低気圧を指します。「24時間で〇〇hPa下がる低気圧」とされていますが、緯度により、気圧が下がる数値は変わります。日本列島が位置する北緯40°付近であれば24時間のうちに17.8hPa気圧が下がると爆弾低気圧とみなされます。

気象予報士試験に出題される低気圧関連の話

気象予報士試験では気象庁が定義する言葉の意味を理解していないと解けない問題があります。天気予報で何気なく使われている言葉の意味をきちんと理解しておきましょう。

「(低気圧が)急速に発達する」

:低気圧や台風の中心気圧が12(24)時間以内におよそ10(20)hPa以上下がること。

「発達した低気圧」

:中心気圧または最大風速からみて、最盛期または衰弱期にある低気圧のこと。海上警報においては、最大風速34ノット以上の風を伴う低気圧を指す。

「発達中の低気圧」

:中心気圧または最大風速からみて、今後、中心気圧が下がるか、または最大風速が増すことが予想される低気圧のこと。海上警報においては、最大風速が34ノットになると予想される、または34ノット以上の風を伴う低気圧を指す。

「加速(減速)する」

:発表文には、現在の速度の2割の加(減)速を目安として用いる。

「ゆっくり(移動)」

:速度が5ノット(9km/h)以下で移動していること。

「(ほとんど)停滞」

:「停滞」または「ほとんど停滞」として用いる。ただし、暴風域を伴っている低気圧や台風については「停滞」は用いず、「ほとんど停滞」とする。

「転向する」

:台風の進路の方向が、偏西風の影響下に入り、西向きから北又は東向きに変わること。

コメント