🐱:雲の形っていろんな種類があるね。

🤖:せやろ。雲は10種類に分類されていて『十種雲形』と呼ぶんや!気象予報士試験の大前提になる話だからしっかり覚えておこうな

十種雲形を覚えよう!

雲は高さを基準として大きく3つの階層に分類できます。

- 上層雲 (高度約5km-13km)

- 中層雲 (高度約2km-7km)

- 下層雲 (地表-高度約2km)

そして十種雲形とは、

- 上層雲(3種) ▶︎巻雲 ▶︎巻積雲 ▶︎巻層雲

- 中層雲(3種) ▶︎高積雲 ▶︎高層雲 ▶︎乱層雲

- 下層雲(4種) ▶︎層積雲 ▶︎層雲 ▶︎積雲 ▶︎積乱雲

の10種類になります。これは世界気象機関(WMO)によって分類されています。

🤖:十種雲形はこの場で覚えてしまおう。「層」と「積」の字がつくものに大きく分類できるけど、「層」は水平方向へ広がる雲、「積」は垂直方向へ広がる雲のことを指すんだ。

上層雲(3種)【巻雲・巻層雲・巻積雲】

上層雲は、巻雲・巻層雲・巻積雲の3種類。地上から5~13kmの高さに現れる雲で、主に氷の粒でできています。

🐱:上層雲についてる「巻(けん)」ってどういう意味なの?

🤖:雲の名前はラテン語から来てるんや。巻雲はラテン語で「シーラス」と呼ばれ、巻き髪を意味する。雲の形が巻き髪に似てることから名付けられたんや。

巻雲 Cirrus [Ci]

特徴:刷毛ではいたような白色の薄い雲。すじ雲。氷晶で構成🧊

見分け方:高い位置にあり、すじ状の形をしている

注意点:釣り針のように曲がっている場合、12~24時間後に雨の可能性あり

巻層雲 Cirrostratus [Cs]

cirrus巻雲 + stratus層雲 = Cirrostratus [Cs]巻層雲

特徴:白いベールのような薄い雲で広範囲を覆う。うす雲。氷晶で構成🧊

見分け方:太陽の光を通す薄さが特徴

注意点:厚みが増すと天候悪化の可能性

巻積雲 Cirrocumulus [Cc]

cirrus巻雲 + cumulus積雲 = Cirrocumulus[Cc]

特徴:小粒の白い雲が集まり、魚のうろこのような形。うろこ雲、いわし雲。氷晶で構成🧊

見分け方:規則正しい模様が特徴的

注意点:低い位置に広がると天候悪化の兆し

中層雲(3種)【高層雲・高積雲・乱層雲】

中層雲は、高層雲・高積雲・乱層雲の3種類。地上から2~7kmの高さに現れ、水や氷の粒でできています。

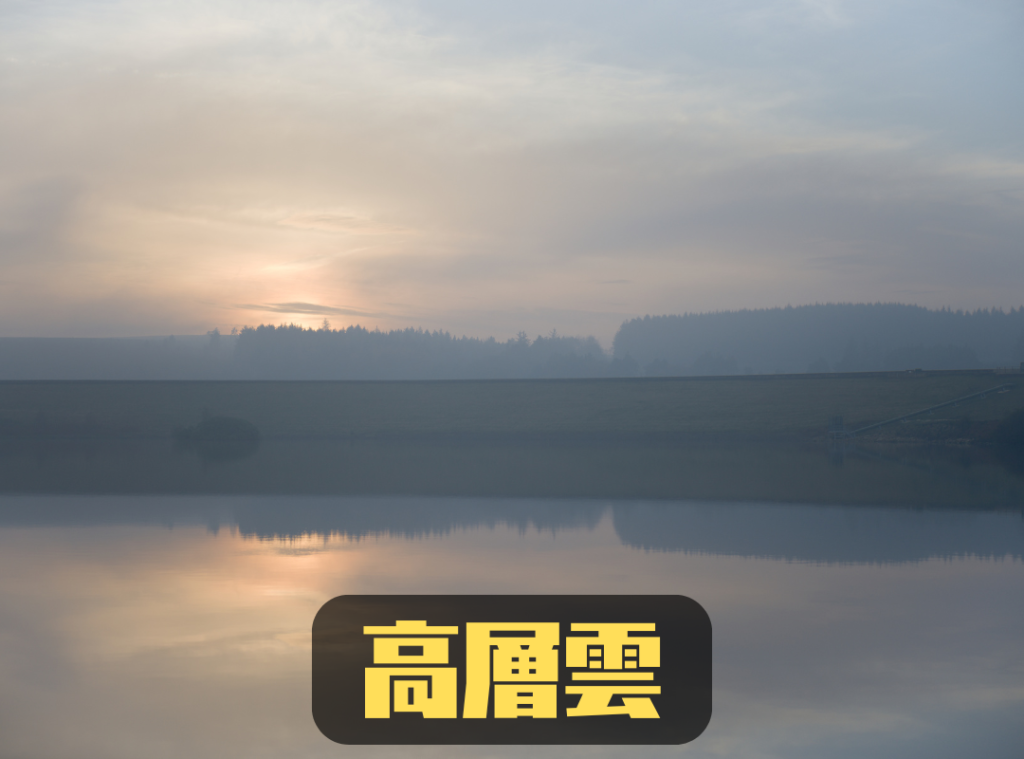

高層雲 Altostratus[As]

altus高い + stratus層雲 = Altostratus[As]

特徴:灰色のベールのような広範囲に及ぶ雲。おぼろ雲。水滴で構成💧

見分け方:巻層雲より厚く、太陽の光をあまり通さない

高積雲 Altocumulus[Ac]

altus高い + cumulus積雲 = Altocumulus[Ac]

特徴:小さな丸みのある塊が集まった斑状や帯状の雲。ひつじ雲、むら雲。水滴で構成💧

見分け方:巻積雲より低く、雲の塊が大きい

注意点:雲が厚くなると天候悪化の兆し

乱層雲 Nimbostratus[Ns]

nimbus乱雲 + stratus層雲 = Nimbostratus[Ns]

特徴:暗い灰色の層状の雲。雨雲、雪雲。水滴で構成💧

見分け方:空全体を覆い、雨や雪をもたらす

下層雲(4種)【層積雲・層雲・積雲・積乱雲】

下層雲は層積雲・層雲・積雲・積乱雲の4つです。地上から最も近い位置に現れる雲です。

層積雲 Stratocumulus[Sc]

stratus層雲 + cumulus積雲 = Stratocumulus[Sc]

特徴:ロール状で丸みを帯びた塊の雲。うね雲、くもり雲。水滴で構成💧

見分け方:空一面を覆わず、隙間がある

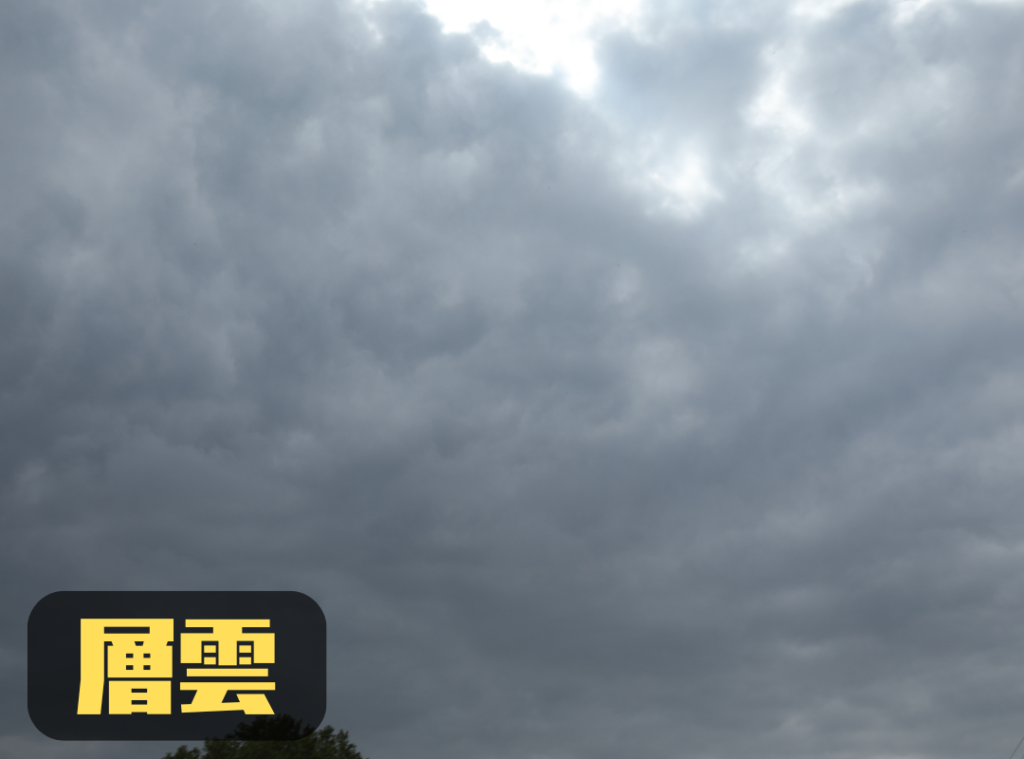

層雲 Stratus[St]

特徴:最も地上近くに現れる雲。霧雲とも呼ばれ、地面に接している層雲は霧。霧雲。水滴で構成💧

見分け方:地面に近く、霧のように見える

積雲 Cumulus[Cu]

特徴:綿菓子のようにふんわりとした雲。わた雲。水滴で構成💧

見分け方:底が平らで、上部が丸みを帯びている

積乱雲 Cumulonimbus[Cb]

cumulus積雲 + nimbus乱雲 = Cumulonimbus[Cb]

特徴:空の上のほうへ大きく伸びた白い雲。雷雲、入道雲。下層は水滴💧上層は氷晶🧊で構成

見分け方:垂直方向に大きく発達し、上部がかなとこ状

注意点:雷や激しい雨をもたらす可能性が高い

🤖:注意したいのは積乱雲が下層雲に分類されることや。積乱雲の雲底は下層にあるけど、雲頂高度は対流圏の天井まで届くこともあり、最大16kmと上層雲もびっくりの高度まで到達するで。

🐱:気象予報士試験でも過去に、積乱雲が「どの高さに分類される雲か?」という問いで「下層雲」と答えさせる問題があったみたいだよ。「積乱雲は下層雲」と頭に入れておきましょう。

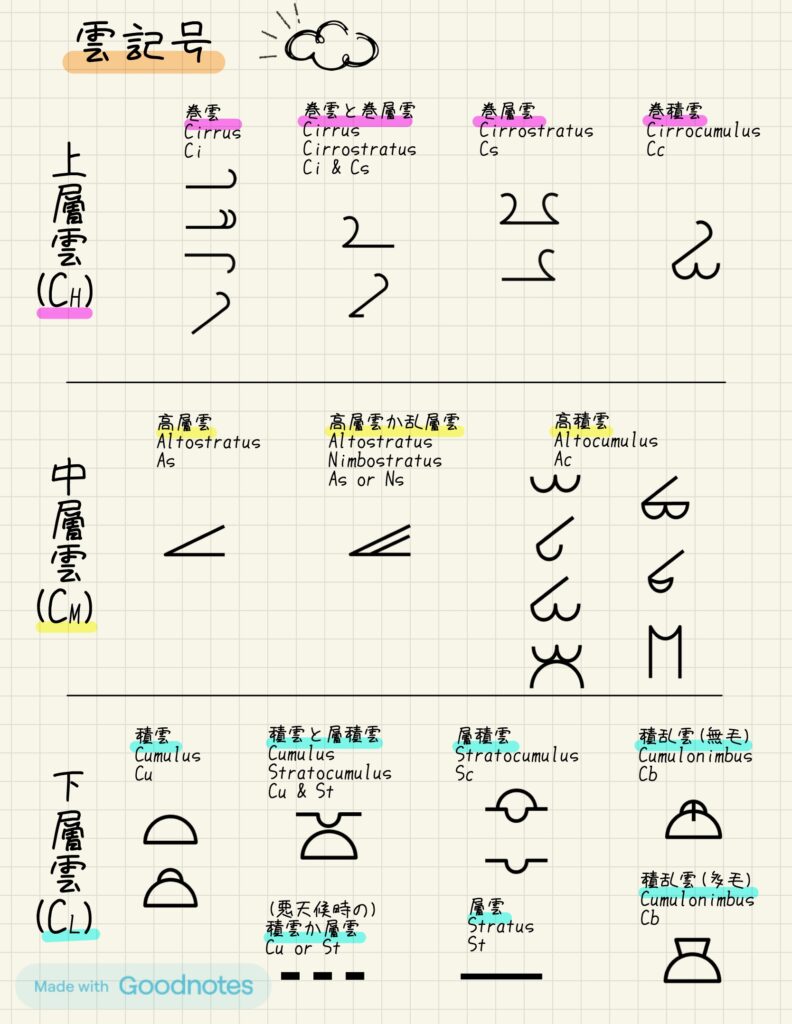

雲記号を覚えよう!

気象予報士試験の実技問1で必ず必要になる知識が雲記号です。雲記号の意味を問われることがあるので、下の画像レベルの知識は必ず全て覚えましょう。

巻雲だけで2種類、高積雲だけで7種類の雲記号があり困惑しますが、細かい違いを問われることはほとんどありません。雲記号を見せられて雲の種類を答えられれば十分です。

雲記号はどこで使うの?

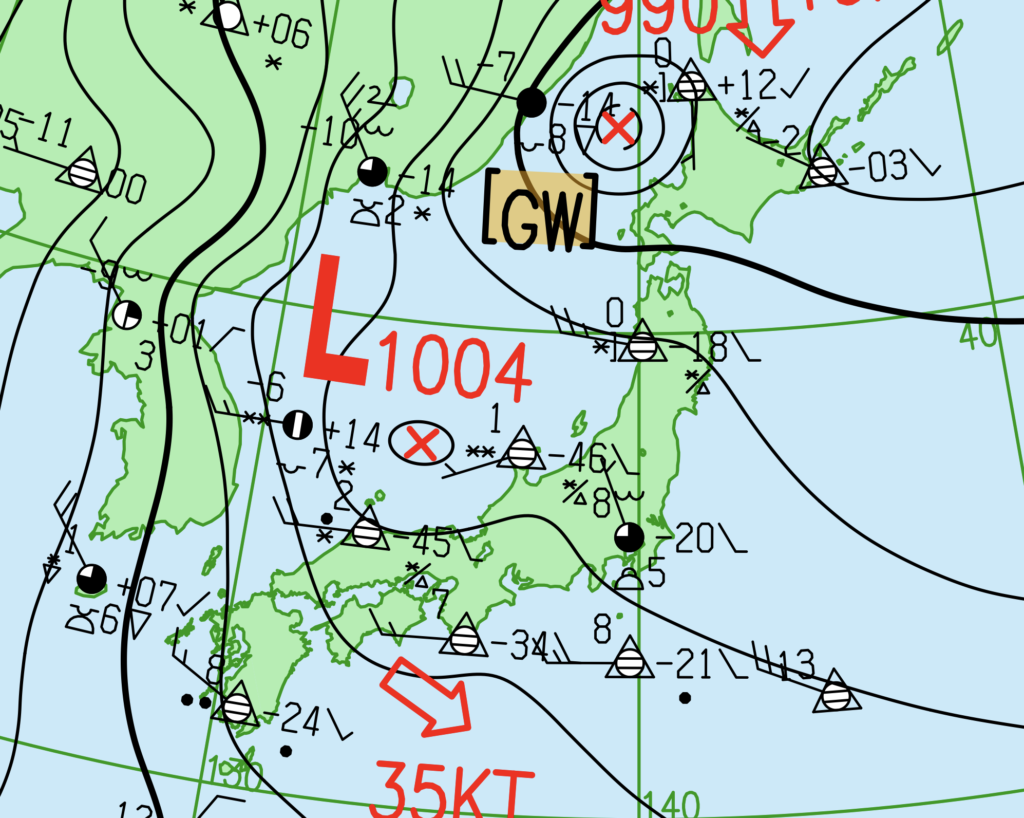

雲記号は地上天気図で使われています。

下の画像はアジア太平洋域天気図の一部です。各観測地点に雲記号が使われているのを見ることができます。

気象庁HP地上天気図(https://www.jma.go.jp/bosai/weather_map/)

十種雲形を見分けよう!

十種雲形を見分けられると空を見るのがおもしろくなります。雲の成り立ちや素材、その後の天気などをイメージすることができるようになります。ぜひ1日1回はのんびり空を眺める時間を作ってみてください。

十種雲形の中で雨を降らせる雲は意外と少ない?

実は、十種雲形の雲はどの雲でも雨を降らせるわけではありません。

十種雲形の中で、実際に雨を降らせる可能性が高い雲は以下の2種類です。

- 乱層雲(らんそううん): いわゆる「雨雲」と呼ばれる雲です。空一面を覆うように広がり、暗い灰色をしているのが特徴。しとしとと降り続く雨や雪を降らせることが多いです。

- 積乱雲(せきらんうん): 「入道雲」とも呼ばれる、夏によく見られる雲です。発達すると雷を伴う激しい雨や雹(ひょう)を降らせることがあります。時には竜巻を引き起こすこともあり、注意が必要です。

その他の雲は雨を降らせない?

残りの8種類の雲は、直接雨を降らせることはほとんどありません。しかし、これらの雲も天気予報や天候の変化を予測する上で重要な役割を果たしています。

- 巻雲: 晴れた日に見られる、すじ状の雲。天気が下り坂になるサインと言われています。

- 巻積雲: うろこ雲、いわし雲とも呼ばれる、小さな雲がたくさん集まったような雲。この雲が現れた後、雨が降ることがあります。

- 巻層雲: 空全体を薄いベールのように覆う雲です。太陽や月が暈(かさ)と呼ばれる光の輪に囲まれて見えることがあります。この雲が現れると、天気が悪くなる兆候です。

- 高積雲: ひつじ雲、むら雲とも呼ばれる、丸い雲が群れをなしているような雲です。秋によく見られます。天気が崩れる前兆となることもあります。

- 高層雲: 空一面を灰色や白っぽいベールで覆う雲です。太陽や月がぼんやりとしか見えなくなります。雨や雪が降る前によく現れます。

- 層積雲: 空一面に、うねりのある雲が広がっているような雲です。曇りの日に見られます。

- 層雲: 地面に近いところにできる、霧のような雲です。低い雲が空を覆い、どんよりとした天気になります。

- 積雲: 綿菓子のような、ふわふわとした雲です。晴れた日に見られます。この雲が発達して積乱雲になることもあります。

雲の見分け方のコツ

雲の高さを想像する

まず雲が上層、中層、下層の三段階にどこにあるかをイメージしましょう。最初は見分けるのが難しいけど慣れてくるとだいたいの高さが分かるようになってきます。飛行機が近くを飛んでいたらそれと見比べるのも目安になります。

雲の素材をイメージする

雲を構成しているものが水の粒なのか氷の粒なのかで雲の種類や高さを見分けることができます。雲の高度が高くなると、雲を作っている粒は「水の粒」から「氷の粒」に変化していきます。小さな水の粒は、氷点下20℃くらいで凍ることが多く、氷点下40℃くらい(高度5000m程度)になると全て氷の粒になります。

🧊氷の粒の雲:ハケで描いたような模様の「すじ雲(巻雲)」や、白いベールのような「うす雲(巻層雲)」などの高層雲は氷の粒でできています。これらの雲は真っ白に輝き、空に広がっても暗くならず、雲の隙間から青空が見えることが多いです。また、太陽の周りで大きな円形に輝く日暈(ハロ)をつくることがあります。

💧水の粒の雲 :丸みのある雲は、霧や湯気のように小さな水滴が集まってできています。太陽の光が正面から当たると白く見え、反対側は灰色になるのが特徴です。空に広がると太陽の光が遮られ、地面が暗くなることがあります。わた雲(積雲)が水の粒の雲の代表例です。

雲の形状や厚みを確認する

「ひつじ雲」や「いわし雲」「乳房雲」などの雲の名前は形状をよく表していて覚えやすいです。ただ気象予報士試験では十種雲形の言葉で表現する必要があるので「ひつじ雲=高積雲」と変換して名前が出せるようにしましょう。

前線によって現れる雲

前線によって水蒸気が上空に持ち上げられると雲ができますが、温暖前線でできやすい雲と寒冷前線でできやすい雲が異なります。

温暖前線でできやすい雲

一般的に、温暖前線が接近してくる際には、以下のような雲の順番で現れることが多いです。

- 巻雲(けんうん):最も高いところに現れる、すじ状の雲。

- 巻層雲(けんそううん):巻雲よりも少し低いところに現れる、うすいベール状の雲。太陽や月の周りに暈(かさ)が見えることがあります。

- 高層雲(こうそううん):さらに低いところに現れる、灰色っぽい雲。太陽や月がぼんやりとしか見えなくなります.

- 乱層雲(らんそううん):雨を降らせる、厚い灰色の雲。

特に乱層雲は温暖前線で雨を降らせる特徴的な雲です。

寒冷前線でできやすい雲

- 積乱雲(せきらんうん):雷や激しい雨をもたらす、垂直に発達した雲.

また、前線付近では、以下のような雲も見られることがあります

- 高積雲(こうせきうん):うろこ雲、ひつじ雲とも呼ばれる、丸い雲が群れをなしているような雲。

- 層積雲(そうせきうん):空一面に、うねりのある雲が広がっているような雲。

前線に現れる雲は、大気の状況によって変化するため、上記はあくまで一般的な傾向です。

一般的に温暖前線では積乱雲はできにくい

温暖前線はなだらかな上り坂なので垂直に急成長する積乱雲は一般的にはできにくいです。

できにくいですが、特定の条件下では積乱雲が発生する可能性もあります。

▼温暖前線で積乱雲が発生しにくい要因

- 穏やかな上昇気流: 温暖前線は、暖気が寒気の上をゆっくりと這い上がるように進むため、広範囲にわたって穏やかな上昇気流が発生します。このため、急激な上昇気流を必要とする積乱雲は発生しにくいです。

- 層状の雲: 温暖前線では、穏やかな上昇気流によって層状の雲(巻雲、巻層雲、高層雲、乱層雲など)が形成されやすいです。

▼温暖前線で積乱雲が発生する時の条件

- 中規模擾乱の発生: 温暖前線の近くでは、中規模擾乱が発生し、局地的に激しい悪天候が起こることがあります。

- 前線面の傾斜: 前線面の傾斜が大きい場所では、その面上に層状の雲が発生しますが、温暖前線と前線面傾斜が急になった区間の薄い寒気の上では積乱雲群が発達することがあります。

- 湿舌の流入: 温暖前線の領域に湿舌が流入すると、境界面付近で大きな風の鉛直シアが形成され、地形と関連して中規模擾乱を発達させ、積乱雲の発達を助けることがあります。

▼積乱雲の発生条件

積乱雲が発達するには、一般的に以下の3つの条件が必要です。

- 暖かく湿った空気があること

- 大気の状態が不安定であること

- 空気を持ち上げるメカニズムがあること

温暖前線に伴う穏やかな上昇気流は、積乱雲の発生を促す「空気を持ち上げるメカニズム」としては弱いです。しかし他の要因と組み合わさることで積乱雲が発生する可能性があることを頭に残しておきましょう。

まとめ

今回は十種雲形と雲記号について解説しました。

気象予報士試験としては基礎の基礎になりますので反射的に雲記号が示す雲の名前が出るように、天気図に慣れておきましょう。毎日、天気図を見るためには気象を楽しむことが大切です。時には自分に催眠をかけてでも天気を楽しむようにしましょう😵💫

コメント