夏の空に大きくそびえ立つ積乱雲。入道雲とも呼ばれ、雷や激しい雨、時には竜巻を引き起こすこともある、私たちにとって身近でありながらも脅威となる雲です。今回は、そんな積乱雲がどのようにしてできるのか、その驚くべき成り立ちを徹底解説します!

積乱雲は雲の世界の主役!

積乱雲は雲の中でもっとも派手なヤツです。見た目のインパクトと積乱雲が巻き起こす自然現象の激しさは、雲の中でナンバーワンで間違いないでしょう。

湖1個分の水が積乱雲には含まれている!

積乱雲1つには、600万トンの水が含まれていると言われています。25mプール約10,000杯分の水量があり、湖が空に浮かんでいるくらいの水の量です。

積乱雲は成層圏まで到達する!

我々が飛行機に乗っている時も含めて、暮らしている大気の層を「対流圏」と呼びます。対流圏ではその名の通り、空気が対流しており、主な天気の変化は対流圏内で行われています。対流圏の高さは緯度によって変わりますが、およそ10km程度で、その上は成層圏と呼ばれる層です。

積乱雲は、上昇気流で立ち上り、その高さが対流圏の天井まで届く最も背の高い種類の雲です。対流圏と成層圏の間には見えない境界線(対流圏の天井)がありますが、成長した積乱雲はその境界線を見せてくれます。

積乱雲が上空へ成長すると成層圏まで到達しますが、成層圏の中へ侵入しさらに上へと成長していくことはできません。行き場を失った雲は上方へは伸びず、水平方向へ広がっていきます。この時できるのが「かなとこ雲」です。金属を打つための鉄床の形に似ているため、この名前になりました。

雲とその上の大気との間には、対流圏と成層圏の境目があることが視覚的にもわかります。

積乱雲ができる3つの条件

積乱雲が発生するためには、以下の3つの材料が必要がです。

- 暖かく湿った空気: 積乱雲は、大量の水蒸気を含んだ暖かく湿った空気が上昇することで発生します。

- 上昇気流: 上昇気流とは、空気が上空に向かって流れ込む現象です。山や地形の影響、前線、低気圧など、様々な要因によって発生します。

- 不安定な大気: 上空の気温が低く、下層との温度差が大きい状態を指します。このような状態では、上昇気流が発生しやすくなります。

積乱雲の成長プロセス

積乱雲は、以下の4つの段階を経て成長していきます。

- 積雲の段階:

- 暖かく湿った空気が上昇し、上空で冷やされて水滴となり、積雲が発生します。

- この段階では、まだ雨は降りません。

- ふわふわとした綿菓子のような形をしているのが特徴です。

- 雄大積雲の段階:

- 積雲がさらに発達し、垂直方向に大きく成長します。

- 上昇気流が強まり、雲の中では活発な水滴の生成と成長が起こります。

- まだ雷は発生しませんが、急な強い雨が降ることがあります。

- モクモクとした入道雲のような形になります。

- 積乱雲の段階 (発達期):

- 雄大積雲がさらに発達し、雲頂が対流圏界面(上空約10km)に達すると、それ以上上昇できなくなり、横に広がり始めます。

- 雲の中では氷晶や雹(ひょう)が生成され、雷が発生します。

- 激しい雨や雷、突風、時には竜巻を引き起こすこともあります。

- 雲頂が金床(かなとこ)のような形になるのが特徴です。

- 積乱雲の段階 (衰退期):

- 雲の中で雨や雹が降り始め、下降気流が発生します。

- 上昇気流が弱まり、雲の勢いが衰え始めます。

- 雨は弱まりますが、引き続き雷が発生することがあります。

- 雲底が黒くなり、崩れ始めるのが特徴です。

積乱雲の寿命

積乱雲の寿命は、通常30分から1時間程度です。雲の中では儚い命ですね。ただし、スーパーセルと呼ばれる巨大な積乱雲は、数時間以上も存在し続けることがあります。

積乱雲から身を守るために

積乱雲は、激しい雨や雷、突風など、様々な災害をもたらす可能性があります。積乱雲が近づいてきたら、以下の点に注意して身を守りましょう。

- 頑丈な建物の中に避難🏃♀️

- 雷から身を守るために、高い木や電柱から離れる⚡️

- アンダーパスや地下街など、浸水しやすい場所には近づかない💧

- 気象情報に注意し、早めの避難を心がける📺

積乱雲が生み出す脅威!ダウンバーストが飛行機を襲う!

青空に大きくそびえ立つ積乱雲。夏の風物詩として美しい姿を見せる一方で、雷や豪雨、そして飛行機にとって致命的な脅威となる「ダウンバースト」を伴う危険な存在でもあります。今回は、ダウンバーストがなぜ飛行機にとって危険なのか、そのメカニズムと対策について詳しく解説します。

ダウンバーストとは?

ダウンバーストとは、積乱雲の中で発生した強い下降気流が地表に衝突し、四方八方に水平に広がる現象です。まるで滝が流れ落ちるように、上空から猛烈な風が吹き下ろしてきます。

飛行機を墜落させたり、木々や建物を倒壊させるほどのパワーがある危険な現象で、規模の大きさにより2種類に分けられます。

- マイクロバースト: ダウンバーストの中でも、水平方向の広がりが4km未満のものを指します。短時間で急激な風速の変化をもたらし、特に危険とされています。寿命は5分程度。

- マクロバースト:ダウンバーストの中で、水平方向の広がりが4km以上のもの。マイクロバーストよりも広範囲に影響を及ぼすが風速は弱い傾向。寿命は5~30分程度。

ダウンバーストが飛行機に与える影響

ダウンバーストは、飛行機の離着陸時に最も危険な影響を及ぼします。

離着陸時は、飛行機の高度が低く、地面と近いために、

- 飛行機が揚力を失った時にリカバリーする時間がない

- 下降気流が地面にぶつかり、広がると風向風速が突然変化する場所ができる

つまり離着陸時は地面と近いデリケートな時間な上にダウンバーストなどの罠がたくさん潜んでいる時間なのです。

ダウンバーストによって飛行機が危険に陥る状態

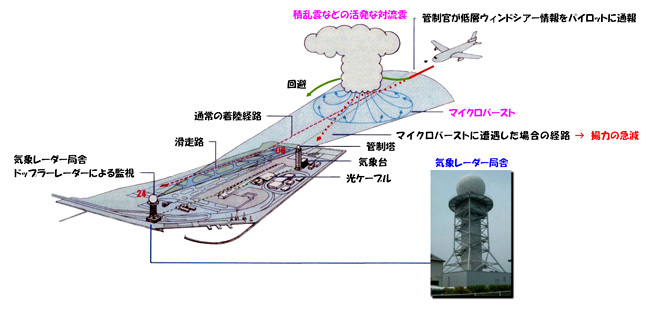

空港周辺にダウンバーストがあると飛行機に下の図のような影響を与えます。

- 飛行機は正しい降下率で滑走路へ向けて降下する

- ダウンバーストの影響でできた上昇流や向かい風によって機体が持ち上がる

- 経路よりも上を飛んでいるためパイロットは元の経路に戻そうと降下率を上げます。その直後に積乱雲からの下降気流(ダウンバースト)により強制的に高度を押し下げられます

- 急激な降下になってしまう上にリカバリーする時間もなく、地面に衝突

ダウンバーストによる航空事故

ダウンバーストが原因の航空機事故は、1970年代に注目されるようになりました。

事故原因として認識されつつも、対策が間に合わず、1970年代から80年代にかけてダウンバーストに起因する航空機事故は多数発生しました。

イースタン航空66便着陸失敗事故

- 日付: 1975年6月24日

- 概要: ニューオーリンズからニューヨークのジョン・F・ケネディ国際空港に向かっていたイースタン航空66便が、着陸アプローチ中にダウンバーストに遭遇し、機体が急激に高度を落とし、滑走路手前で誘導灯に激突して墜落しました。この事故で9人は生存しましたが、115人が死亡しました。

- 影響: 気象学者の藤田哲也により、事故原因としてダウンバーストの存在が証明された事故です。これを契機にダウンバーストの危険性と予見可能性が立証され、世界各地の空港にダウンバーストを検知するためのドップラー・レーダーが配備されるようになりました。

藤田哲也(ふじた てつや)は、1920年に福岡県で生まれた気象学者であり、特にトルネードとダウンバーストの研究で国際的に知られています。彼は「Mr. Tornado」として広く認識され、Fujita-Pearson Tornado Scale(Fスケール)の提唱者としても名を馳せました。このスケールは、竜巻の強さを評価するための基準として、現在でも多くの国で使用されています。

パンアメリカン航空759便墜落事故:

- 日付: 1982年7月9日

- 概要: ニューオーリンズ国際空港を離陸直後にマイクロバーストに起因するウインドシアに遭遇し墜落。乗員乗客145人全員と地上の8人の計153人が死亡しました。 当時、アメリカ合衆国で発生した航空事故の中で2番目に死者数が多いものでした。

デルタ航空191便墜落事故

- 日付: 1985年8月2日

- 概要: ダラス・フォートワース国際空港への着陸中、デルタ航空191便がダウンバーストに遭遇し、急降下して滑走路手前の道路に墜落しました。この事故では地上1人を含め135人が死亡し、29人が生存しました。気象条件の影響で発生したダウンバーストが原因とされています。

これらの事故は、ダウンバーストが航空機の運航に与える影響の重大さを示しています。

ダウンバーストを察知せよ!

これまでダウンバーストにより、飛行機が墜落する事故は度々起きてきました。

しかし航空業界では、ダウンバーストによる事故を防ぐために、技術の進歩と研究の成果により様々な対策が講じられています。

- ドップラーレーダー: 空港周辺の風速・風向をリアルタイムで監視し、ダウンバーストの発生を早期に検知。管制官を通じてパイロットへ注意喚起します。

- ウインドシア警報システム: 飛行機のコックピットにウインドシアの発生を警告するシステムを搭載し、パイロットに適切な対応を促します。

- パイロットの訓練: パイロットは、シミュレーターなどを用いてダウンバーストに遭遇した場合の対処法を訓練しています。

- 運航制限: 空港周辺でダウンバーストの発生が確認された場合、空港への離着陸が一時的に制限されることがあります。場合によっては他の空港へのダイバート(目的地変更)もありえます。

ダウンバーストは、航空機にとって脅威であるため、現象をいち早く察知するために二重三重に対策が取られています。パイロットや管制官の技術の向上もあり、ダウンバーストによる事故は激減しました。

まとめ

積乱雲は、暖かく湿った空気、上昇気流、不安定な大気の3つの条件が揃った時に発生し、積雲、雄大積雲、積乱雲(発達期)、積乱雲(衰退期)の4つの段階を経て成長していきます。積乱雲は、激しい雨や雷、突風など、様々な災害をもたらす可能性があるため、積乱雲が近づいてきたら、適切な行動をとって身を守ることが重要です。

また積乱雲に伴うダウンバーストは、飛行機にとって極めて危険な現象です。航空業界では、ダウンバーストの早期検知やパイロットの訓練など、様々な対策を講じることで、航空機の安全運航を確保しています。

コメント